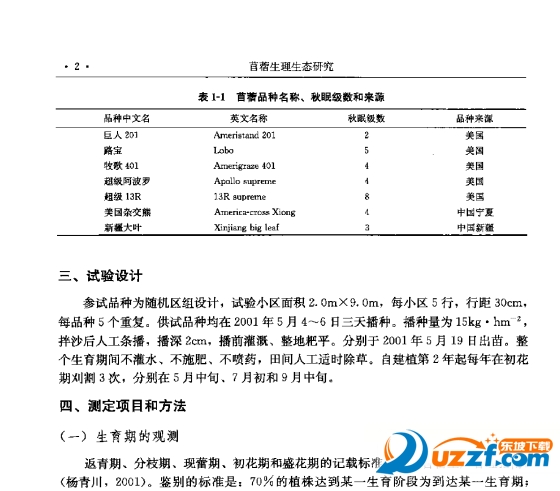

在中國寧南旱區將10年生苜蓿地耕翻后,進行了連續3年的定位輪作試驗,研究不同輪作方式下土壤水分的動態變化特征,并對多種輪作方式的產量、水分利用效率等方面進行比較,為同類地區農牧業的可持續發展及合理選擇草糧輪作模式提供理論依據

相關資料

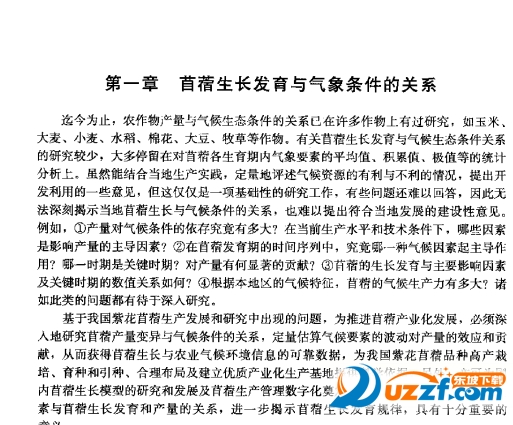

在中國黃土高原地區,水分是植被生長、作物產量和生態恢復的首要限制因子(山侖和陳國良,1993),土壤儲水對增加和維持作物產量有著十分重要的作用(楊文治和邵明安,2000)。但苜蓿對水分需求量大,在干旱環境中較深的根系大量消耗土壤深層水分,土壤干燥化加劇(劉沛松等,2008),而且形成深厚的土壤干層在長時期內難以恢復,影響土壤水分的循環利用(李玉山,2001b)。同時,苜蓿產量下降,草地嚴重退化,限制了農牧業的持續發展。有研究認為(王俊等,2004)草糧輪作可以有效恢復苜蓿干土層水分,然而,到目前為止,將退化苜蓿草地翻耕輪作后,對不同輪作模式農田的土壤水分恢復效應的比較研究還未曾報道。

苜蓿生理生態研究預覽

- PC官方版

- 安卓官方手機版

- IOS官方手機版

植物景觀設計pdf電子版

植物景觀設計pdf電子版

科學養豬指南pdf電子書版

科學養豬指南pdf電子書版

規模化養羊新技術pdf完整免費高清版

規模化養羊新技術pdf完整免費高清版

稻田養魚技術新進展電子書下載免費版

稻田養魚技術新進展電子書下載免費版

牛的飼養繁殖與改良PDF完整高清版

牛的飼養繁殖與改良PDF完整高清版

肉鵝飼養與經營實用技術pdf免費版

肉鵝飼養與經營實用技術pdf免費版

香豬飼養防病與加工技術PDF完整版高清版

香豬飼養防病與加工技術PDF完整版高清版

養雞關鍵技術電子書PDF完整免費版

養雞關鍵技術電子書PDF完整免費版

養蛇新技術百問百答電子書免費版

養蛇新技術百問百答電子書免費版

養豬實用新技術大全pdf免費版

養豬實用新技術大全pdf免費版

現代實用養雞技術大全電子書籍下載免費版

現代實用養雞技術大全電子書籍下載免費版

豬病防治技術電子書免費下載最新版

豬病防治技術電子書免費下載最新版

農業基礎知識pdf下載完整版

農業基礎知識pdf下載完整版

家養多肉植物pdf下載完整版

家養多肉植物pdf下載完整版

150種常見多肉植物圖鑒pdf下載完整版

150種常見多肉植物圖鑒pdf下載完整版

趣玩多肉pdf下載完整版

趣玩多肉pdf下載完整版

近期開發的新農藥品種pdf高清完整版

近期開發的新農藥品種pdf高清完整版

月季三角梅一年養爆的秘訣技巧pdf 最新版

月季三角梅一年養爆的秘訣技巧pdf 最新版

紅薯想高產立秋后的養護方法技巧電子書pdf 完整版

紅薯想高產立秋后的養護方法技巧電子書pdf 完整版

優質獼猴桃生產技術學問電子書pdf 最新完整版

優質獼猴桃生產技術學問電子書pdf 最新完整版

魚類增養殖學pdf下載電子檔高清版

魚類增養殖學pdf下載電子檔高清版

規模養豬細化管理技術圖譜pdf免費下載

規模養豬細化管理技術圖譜pdf免費下載

秋冬季豬病防治寶典ppt 格式

秋冬季豬病防治寶典ppt 格式

豬流感的防預治療方法大全pdf 高清中文版

豬流感的防預治療方法大全pdf 高清中文版

生態養豬技術大全

生態養豬技術大全

生豬的結構圖(豬各部位詳細結構圖)pdf 高清中文版

生豬的結構圖(豬各部位詳細結構圖)pdf 高清中文版

08 磁盤管理.wmv

08 磁盤管理.wmv

配合飼料及其添加劑電子書下載免費版

配合飼料及其添加劑電子書下載免費版

高效養雞技術電子書免費版完整版

高效養雞技術電子書免費版完整版

科學養蛇問答免費版

科學養蛇問答免費版

土壤分析技術規范(第二版)doc格式免費下載

土壤分析技術規范(第二版)doc格式免費下載 2015版中國獸藥典pdf格式免費下載

2015版中國獸藥典pdf格式免費下載 中國土壤元素背景值pdf格式免費下載

中國土壤元素背景值pdf格式免費下載 蔬菜栽培技術完整版

蔬菜栽培技術完整版 700種多肉植物原色圖鑒pdf下載pdf完整版

700種多肉植物原色圖鑒pdf下載pdf完整版 太陽能光伏發電及其應用pdf格式高清版【免費

太陽能光伏發電及其應用pdf格式高清版【免費 堆肥工程實用手冊第二版pdf格式免費下載【電

堆肥工程實用手冊第二版pdf格式免費下載【電