在我國糧食作物中,水稻的種植面積和產量歷來均占第一位,稻田養魚在我國各地都有著悠久的歷史和傳統。50年代我國稻田養魚曾一度有較大發展,但當時稻田養魚所依據的是傳統經驗,技術水下低,廣種薄收,效益不明顯。

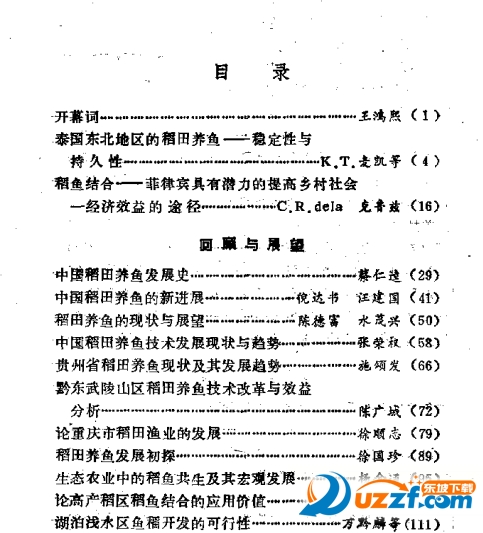

稻田養魚技術新進展介紹

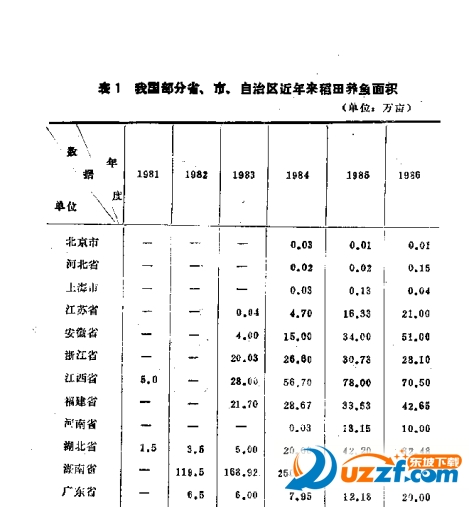

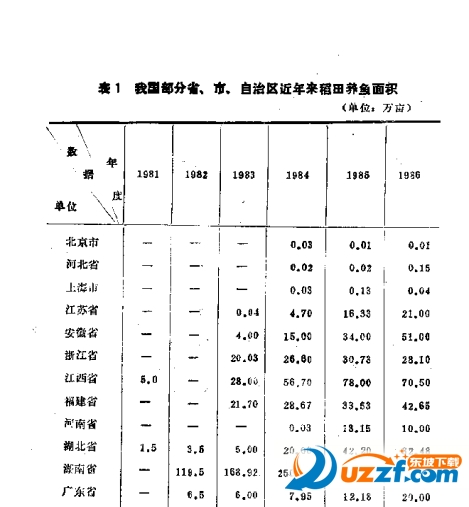

我國稻田養魚生產發展很快。據1988年統計資料證明,稻田養魚的放養面積已發展到1500萬畝,實收1195萬畝,平均畝產8.87公斤。有些地區畝產量達到250公斤以上,并創造了一些“干斤稻、百斤魚”出典型。不少農民通過稻田養魚增加了收入,稻田養魚技術也在傳統經艷、技術的基礎上獲得長足發展。

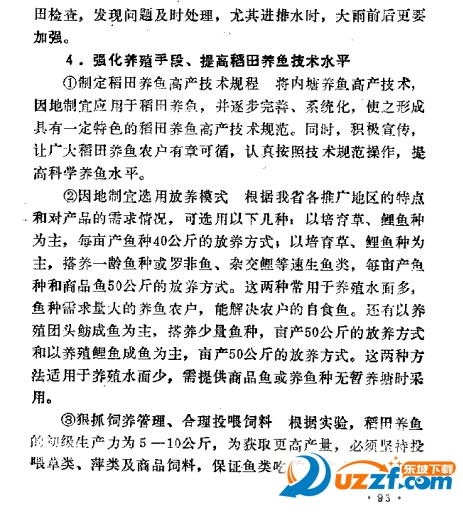

需要指出的是,1972年中國科學院永生生物研究所倪達書先生提出了以魚養稻、同時發展漁業的稻田養魚的試驗,進而發展成為稻魚共生理論。進入80年代以來,我國種植業和水產業科技工作者,依據這一理論,深入研究了稻和魚的生長發育規律與它們在水、光、肥等方面的共性,結合各地的實際情況,因地制宜地發展了許多稻田養魚新技術,其中最具代表性的有壟稻溝魚式、半旱制式、溝凼式、流水溝式和稻萍魚式等。這些稻田養魚新技術,豐富和發展了稻魚共生理論。

稻田養魚技術新進展預覽

- PC官方版

- 安卓官方手機版

- IOS官方手機版

植物景觀設計pdf電子版

植物景觀設計pdf電子版

科學養豬指南pdf電子書版

科學養豬指南pdf電子書版

規模化養羊新技術pdf完整免費高清版

規模化養羊新技術pdf完整免費高清版

牛的飼養繁殖與改良PDF完整高清版

牛的飼養繁殖與改良PDF完整高清版

肉鵝飼養與經營實用技術pdf免費版

肉鵝飼養與經營實用技術pdf免費版

香豬飼養防病與加工技術PDF完整版高清版

香豬飼養防病與加工技術PDF完整版高清版

養雞關鍵技術電子書PDF完整免費版

養雞關鍵技術電子書PDF完整免費版

養蛇新技術百問百答電子書免費版

養蛇新技術百問百答電子書免費版

養豬實用新技術大全pdf免費版

養豬實用新技術大全pdf免費版

現代實用養雞技術大全電子書籍下載免費版

現代實用養雞技術大全電子書籍下載免費版

豬病防治技術電子書免費下載最新版

豬病防治技術電子書免費下載最新版

農業基礎知識pdf下載完整版

農業基礎知識pdf下載完整版

家養多肉植物pdf下載完整版

家養多肉植物pdf下載完整版

150種常見多肉植物圖鑒pdf下載完整版

150種常見多肉植物圖鑒pdf下載完整版

趣玩多肉pdf下載完整版

趣玩多肉pdf下載完整版

近期開發的新農藥品種pdf高清完整版

近期開發的新農藥品種pdf高清完整版

月季三角梅一年養爆的秘訣技巧pdf 最新版

月季三角梅一年養爆的秘訣技巧pdf 最新版

紅薯想高產立秋后的養護方法技巧電子書pdf 完整版

紅薯想高產立秋后的養護方法技巧電子書pdf 完整版

優質獼猴桃生產技術學問電子書pdf 最新完整版

優質獼猴桃生產技術學問電子書pdf 最新完整版

魚類增養殖學pdf下載電子檔高清版

魚類增養殖學pdf下載電子檔高清版

初學者養多肉植物的方法技巧pdf電子版下載完整版

初學者養多肉植物的方法技巧pdf電子版下載完整版

規模養豬細化管理技術圖譜pdf免費下載

規模養豬細化管理技術圖譜pdf免費下載

秋冬季豬病防治寶典ppt 格式

秋冬季豬病防治寶典ppt 格式

豬流感的防預治療方法大全pdf 高清中文版

豬流感的防預治療方法大全pdf 高清中文版

生態養豬技術大全

生態養豬技術大全

生豬的結構圖(豬各部位詳細結構圖)pdf 高清中文版

生豬的結構圖(豬各部位詳細結構圖)pdf 高清中文版

08 磁盤管理.wmv

08 磁盤管理.wmv

配合飼料及其添加劑電子書下載免費版

配合飼料及其添加劑電子書下載免費版

高效養雞技術電子書免費版完整版

高效養雞技術電子書免費版完整版

科學養蛇問答免費版

科學養蛇問答免費版

土壤分析技術規范(第二版)doc格式免費下載

土壤分析技術規范(第二版)doc格式免費下載 2015版中國獸藥典pdf格式免費下載

2015版中國獸藥典pdf格式免費下載 中國土壤元素背景值pdf格式免費下載

中國土壤元素背景值pdf格式免費下載 蔬菜栽培技術完整版

蔬菜栽培技術完整版 700種多肉植物原色圖鑒pdf下載pdf完整版

700種多肉植物原色圖鑒pdf下載pdf完整版 太陽能光伏發電及其應用pdf格式高清版【免費

太陽能光伏發電及其應用pdf格式高清版【免費 堆肥工程實用手冊第二版pdf格式免費下載【電

堆肥工程實用手冊第二版pdf格式免費下載【電