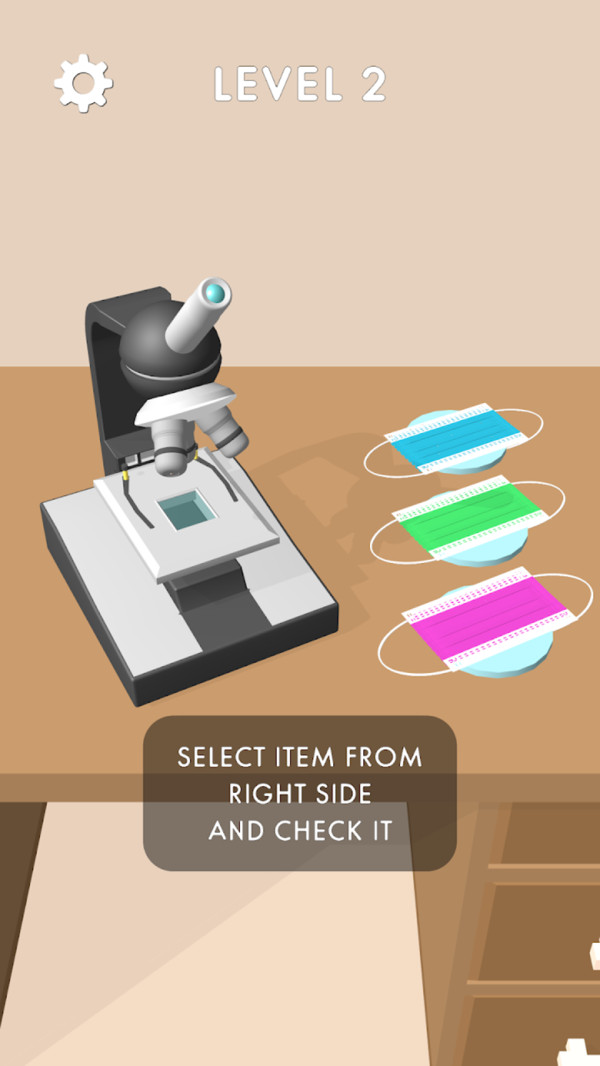

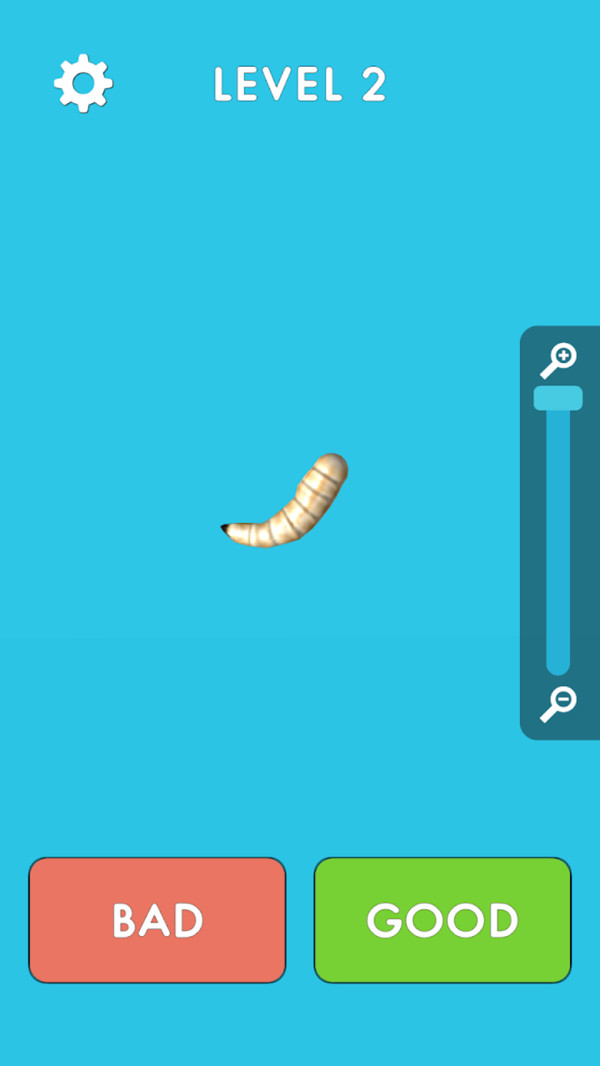

一起做實驗是一款很休閑的做實驗小游戲,有一些物品的質量有問題,玩家需要通過顯微鏡去進行檢查,是甄別哪些細菌是有害的不能給人們使用,超多的科學實驗等你研究。

用顯微鏡檢查各種物體,例如香腸,口罩。檢查并確認商品的質量吧。

1、玩家采用了美式風格的畫風,所有的實驗都可以解開,解決不同的難題。

2、手機上自由的操控主角來做實驗,瘋狂自由的點擊屏幕、將不同的道具都混合在一起。

3、提升自己的智謀、眼力來歡快的做實驗吧,使用單獨的道具來組合自己的實驗器材。

1、在實驗室中可以收集奧秘的道具,玩家正確的找到鑰匙來打開實驗室大門,輕松暢快的挑戰吧;

2、玩家要注意精神、每個細節中都不能有遺失,使用一切的道具來實驗室中體驗。

3、提升自己的智謀、眼力來歡快的做實驗吧,使用單獨的道具來組合自己的實驗器材。

作為發言嘉賓,我們也參與到游戲×社會分論壇的討論中,分享了對于科普游戲的理解。簡單來說,我們將科普游戲分為四種模式:

第一種是大家較為熟悉的功能游戲、嚴肅游戲、教育游戲等,即為了某種專門的目的開發出的游戲。這次會上展示的波克城市與上海科技館合作的拼圖識鳥之旅、探索鯨奇世界、滾滾跑酷等游戲即此類科普游戲的代表。

第二種是能夠發揮社會功能的現有的商業游戲或作品游戲 ,例如《大航海時代》、《文明》等應用于歷史教學,《我的世界》應用于和博物館的各種合作等。如果我們能把現有的游戲搭配游戲化的規則重新利用,將能夠讓許多被新一代年輕人遺忘的好游戲重新發揮價值。

第三種是通過游戲機制激活線下場館,用一些線下的游戲化機制來幫助觀展者發掘興趣點并調動其行動。比如通過尋寶、尋物等游戲機制,加以適當引導,就能把觀眾漫無目的的觀覽過程變成一種充滿挑戰和趣味性的游戲。像這樣的游戲化機制并不需太大的經濟投入,主要是通過智力成本來對現有的資源進行再利用。

第四種是“共創”模式,即不只是為了某些人做游戲,而是把那些原本特定群體的受眾聚合起來,通過一些易用的工具,讓他們自己為了游戲主題而創作游戲。這種方式不僅能夠節省為特殊群體設計恰當的游戲的時間精力,還能夠把玩家納入整個游戲的創作過程當中。

Taylor Kubota教授曾于《How playing games can help science》 中提到“結合公民科學、眾包和電子游戲,您將獲得科學的發現游戲——玩家在不考慮自身專業知識的情況下為科學作出貢獻的游戲”。

在此前,我們已經對這種“共創”的模式進行過實驗驗證。我們堅信,不論是否是玩家,只要為人們提供合適的工具,他們都有針對社會議題來創作游戲的能力。不過通常來說,科普游戲的門檻較高,因此來自于科學界專家的支持,以及國外專家曾提到的開發團隊需具有的對知識與教育的敬意仍是必不可少的。

同時,我們不應該停留在用游戲表達社會議題上,而是應該思考能否通過一套更科學的創作體系,來探索游戲改變社會議題、改變現實的可能性。

我的世界手機版

1.20G

v2.8.5.231908 最新版本

我的世界手機版

1.20G

v2.8.5.231908 最新版本

愛琳詩篇2023最新版

231.9M

1.0.21 官服版

愛琳詩篇2023最新版

231.9M

1.0.21 官服版

植物大戰僵尸2官方正版

1G

3.2.0 最新版

植物大戰僵尸2官方正版

1G

3.2.0 最新版

地鐵跑酷國際服體驗服2023(Subway Surf)

181.6M

3.19.0 最新版

地鐵跑酷國際服體驗服2023(Subway Surf)

181.6M

3.19.0 最新版

地鐵跑酷太空站國際版(Subway Surf)

181.2M

2.37.0 免費版

地鐵跑酷太空站國際版(Subway Surf)

181.2M

2.37.0 免費版

Subway Surf地鐵跑酷國際服最新版本

181.6M

3.19.0 官方正版

Subway Surf地鐵跑酷國際服最新版本

181.6M

3.19.0 官方正版

網友評論